Кто востребованнее на рынке труда: гуманитарии, технари или универсалы

Когда мы задумываемся о смене профессии или выборе направления, на первый план выходят интересы и личный опыт: что получается лучше, к чему лежит душа. Часто всё упирается в привычный тип мышления — гуманитарный или технический. Считается, что гуманитарии и технари мыслят по-разному: поэт вряд ли освоит программирование, а инженер не напишет роман. Но так ли это на самом деле? Кто из них сегодня востребованнее на рынке труда? Кому проще найти работу и адаптироваться к изменениям? Могут ли гуманитарии и технари успешно работать в одной команде или конфликты неизбежны? Разбираемся в стереотипах и фактах в формате «правда или ложь».

Кто такие гуманитарии и технари

Считается, что каждый человек обладает определённым складом ума — своим способом мышления: как воспринимать, обрабатывать и усваивать информацию, решать задачи и взаимодействовать с другими. Наиболее распространённые типы:

- Гуманитарный — образное и абстрактное мышление, креативность, идейность, яркое проявление эмоций.

- Технический (его ещё называют математическим или аналитическим) — логика, системность, работа со сложными знаниями и технологиями, хорошая память.

То, как человек мыслит, напрямую влияет на его способности в обучении и работе.

По данным исследований, у гуманитариев и технарей даже немного отличается структура мозга: у первых больше белого вещества в зоне, отвечающей за эмпатию и запоминание контекстов, у вторых больше серого вещества в области, связанной с систематизацией когнитивных процессов.

Кажется, что мир чётко делится на гуманитариев — творческих людей — и технарей — аналитиков и учёных. Однако сегодня эта граница всё больше стирается — так и должно быть, утверждает один из исследователей в научной статье.

Вот его ключевые тезисы:

- Непонимание между гуманитариями и технарями на уровне языка и мышления вредит обществу. Например, технологический прогресс невозможен без участия гуманитариев — без них идеи учёных не находят отклика, плохо внедряются. Важно, чтобы представители этих направлений тесно взаимодействовали.

- Развивать разные типы мышления необходимо. Необязательно быть универсалом, но реально подобрать подходящие междисциплинарные области и начать их осваивать — это помогает расширить профессиональный кругозор и адаптироваться к требованиям времени.

7 утверждений о гуманитариях и технарях

Технарей меньше, и в них больше нуждаются — правда

Среди самых востребованных специалистов в 2025 году — айтишники и инженеры. Почему?

- Их остро не хватает, так же как и логистов, технических аналитиков и других прикладных специалистов, отмечает руководитель кадрового агентства «Карьерный консультант» Анастасия Сергеева.

- Обучение на технические специальности в колледжах и вузах считается сложным, поэтому многие даже не пробуют туда поступать.

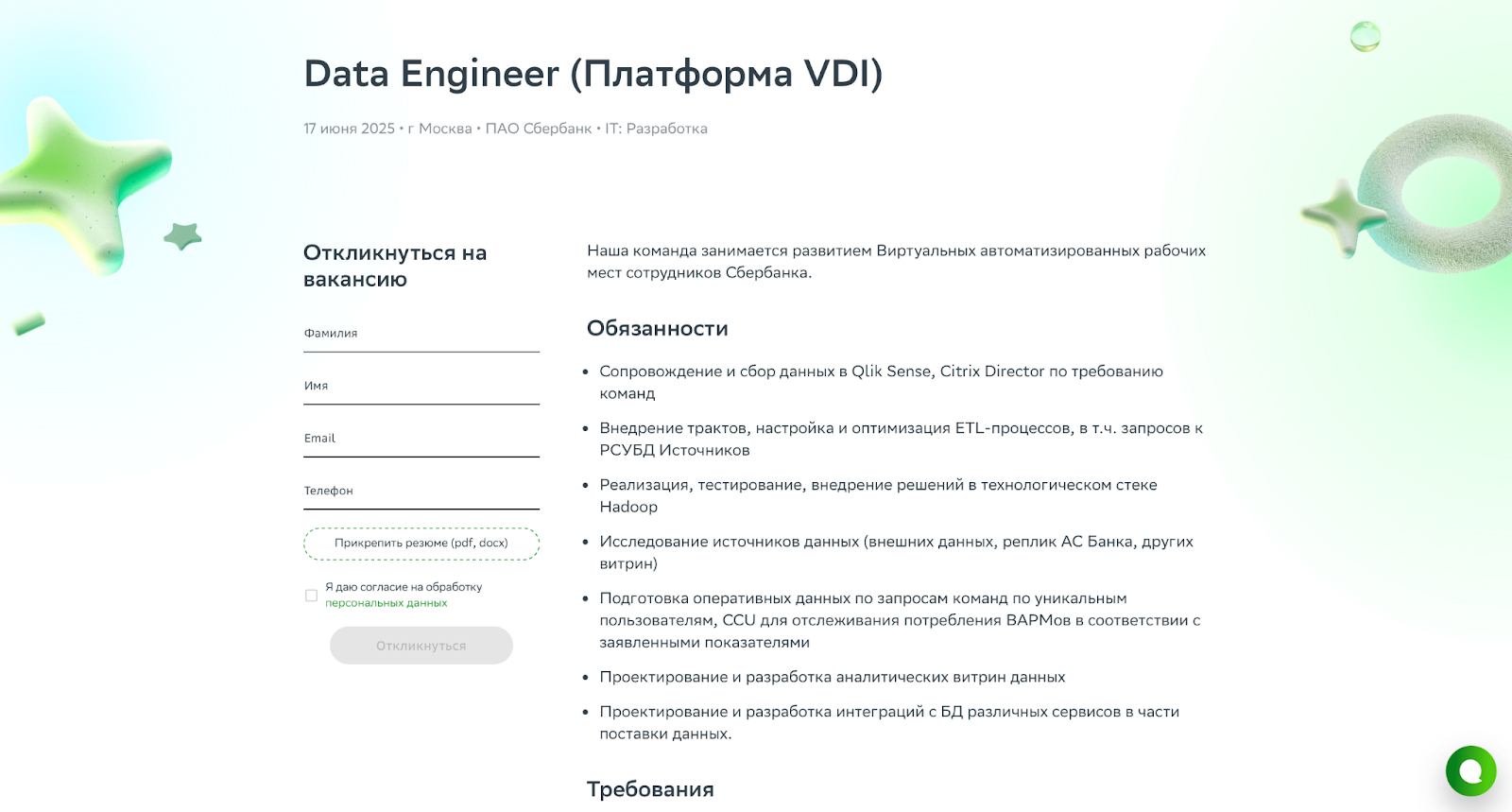

Вот кого сейчас особенно ищут работодатели (по данным кадровых агентств):

- ИТ-специалистов: backend-разработчиков, DevOps-инженеров, data scientists, архитекторов систем, автоматизаторов тестирования.

- Инженеров и проектировщиков, особенно в строительстве, промышленности, энергетике.

- Аналитиков — BI-аналитиков, продуктовых и финансовых специалистов со знанием SQL и Python.

«В структуре соискателей примерно 60–65% — гуманитарии и только 35–40% — технари. Работодатели же, по нашим наблюдениям, охотнее ищут именно технарей — буквально с руками отрывают. Технарей остро не хватает, и компании готовы инвестировать в новичков: платить, обучать, адаптировать».

Анастасия Сергеевасоздатель кадрового агентства «Карьерный консультант»

Чтобы восполнить дефицит технических специалистов, государство уже начало действовать. Например, вводятся ограничения на платное обучение: мест на приоритетные направления (в том числе технические) планируется сделать больше, а на остальные — меньше.

Но есть проблема: поступить на «технаря» сложно. Нужна хорошая школьная база по математике, физике и информатике.

«Мы учим детей кодить не для того, чтобы все стали программистами. А чтобы они понимали язык мира, в котором живут, а код стал таким же способом общения, как речь. Важно, чтобы дети, их родители и даже бабушки с дедушками поняли: IT — это не просто сидеть за компом, а это про мышление, пробу, ошибки и поиск решений».

Владимир Афанасьевоснователь школы программирования для детей #АйДаКодить, системного интегратора ICE Partners

Как делать деньги в ИТ: личный опыт сотрудника «Лаборатории Касперского»

Гуманитариев слишком много — правда. И они больше не нужны — ложь

Специалистов гуманитарных направлений на рынке труда действительно много, и конкуренция среди них высокая — спрос на работу превышает предложение, особенно в регионах. Наблюдается переизбыток юристов, экономистов, маркетологов.

«На одну вакансию, например в PR, может приходиться от 50 до 200 откликов от кандидатов».

Анастасия Сергеевасоздатель кадрового агентства «Карьерный консультант»

Это не означает, что гуманитарии больше не нужны. Их путь сложнее, но при достаточной гибкости — поиске смежных сфер, освоении новых навыков, готовности рассматривать разные позиции — можно найти высокооплачиваемую и интересную работу.

Например, филолог может быть не только преподавателем, но и:

- журналистом;

- пиарщиком;

- контент-менеджером;

- редактором;

- корректором;

- переводчиком.

«Скорее всего, в ближайшее время мы увидим сокращение бюджетных мест на гуманитарных направлениях и, возможно, повышение стоимости платного обучения. В этих условиях выживут программы, которые смогут предложить уникальные компетенции, востребованные на рынке, и интегрировать технологии в образовательный процесс».

Екатерина Андреевадоцент Финансового университета при Правительстве РФ

Гуманитарное мышление всё равно останется востребованным, уверена эксперт. Даже самый продвинутый ИИ пока не может заменить человека в том, что гуманитарии умеют особенно хорошо:

- креативить — придумывать оригинальные идеи;

- сочинять — мыслить цельными образами;

- живо писать — передавать эмоции и смыслы.

«Будущее гуманитарного образования — в адаптации к реальности, ориентации на нужные рынку навыки и сотрудничестве с другими сферами. Люди, которые умеют мыслить критически, творчески и понимать других, будут нужны всегда», — подытоживает Екатерина Андреева.

Помощь авторам: полезные сервисы для всех, кто пишет

Начинающим технарям и гуманитариям одинаково сложно найти работу — правда

Да, работы для технарей больше, но это не значит, что правила рынка к ним неприменимы — они одинаковы для всех.

Что мешает любым начинающим специалистам (независимо от профиля) трудоустроиться:

- Недостаток стажа. Рынок перенасыщен новичками. Если нет опыта, нужно хотя бы показать сильное портфолио, учебные кейсы, участие в стажировках.

- Слабые гибкие навыки. Некоторые технари проигрывают на собеседованиях — не умеют вести диалог, — а гуманитарии часто не понимают логику бизнеса.

- Завышенные ожидания. Молодые специалисты не всегда реалистично оценивают зарплату и обязанности: не готовы работать много за средний оклад, рассчитывают на большее.

«Недавно к нам обратилась начинающий маркетолог с гуманитарным образованием и годом опыта. Она жаловалась на отсутствие откликов. Посмотрели профиль: не было кейсов, не работала с рекламными кабинетами. После обучения она вернулась — мы помогли "упаковать" её опыт, и она получила оффер».

Анастасия Сергеевасоздатель кадрового агентства «Карьерный консультант»

Эксперт подчёркивает: у молодых технарей тоже есть сложности, особенно если нет практики и опыта работы в современных компаниях. Например, узкопрофильные инженеры, не владеющие цифровыми инструментами, могут застрять на старте так же, как и гуманитарии.

«Но всё же начинающим техническим специалистам чаще делают поблажки — берут даже без опыта, если долго не могут найти нужного человека. Всё из-за кадрового дефицита», — объясняет Сергеева.

Что написать в резюме, если нет опыта работы: примеры и советы

Гуманитарии и технари не всегда ладят — правда. А вот не способны работать в команде — ложь

Компания — это сложный механизм, и, чтобы он работал как часы, нужны разные специалисты — и гуманитарии, и технари. Даже в самой технологичной организации найдётся место человеку с гуманитарным складом ума — например, менеджеру по продажам. Назревает вопрос: как людям с разным типом мышления понимать друг друга? Это критично — без этого командная работа не будет слаженной и результативной.

Проблема действительно есть. Об этом пишет автор исследования:

- Коллеги не хотят выходить за рамки своей зоны ответственности и не вникают в задачи друг друга.

- Они по-разному оценивают качество: для технарей важна точность и цифры, для гуманитариев — восприятие, эстетика и удобство продукта для клиента.

Что помогает? Уважение. Осознанное принятие разных подходов. Умение искать точки соприкосновения и превращать разные взгляды в совместную силу, а не в повод для конфликта.

«Технари и гуманитарии — иногда как кошка и пылесос: общаются шумно, подозрительно и с упрёками. Тут всё зависит от культуры в коллективе. Руководитель должен убрать деление на "умных" и "так себе". Роль не важна — важен результат. Без одних здание перекосит, без других оно рухнет. Нужно просто напомнить каждому о его силе: "Ты — про людей. Ты — про логику. Давайте вместе делать так, чтобы логика не вымирала, а проекты — взлетали!"».

Владимир Афанасьевоснователь школы программирования для детей #АйДаКодить, системного интегратора ICE Partners

Пример из жизни. Дизайнер поставил разработчику непонятное задание. Работа встала. Что делать?

- Дизайнеру стоит учесть специфику работы разработчика и переформулировать задачу понятным языком — не обязательно «по-программистски», главное — по-человечески и по пунктам.

- Разработчику — задать уточняющие вопросы, чтобы прояснить детали и продвинуться вперёд.

Итог: уважение, открытость и немного эмпатии — и команда работает как единое целое, независимо от того, гуманитарии вы или технари.

Технарь не может освоить гуманитарные навыки, а гуманитарий — технические — ложь

Если у человека определённый склад ума, это не значит, что он не способен мыслить иначе или не может освоить навыки якобы «не по профилю». Современный рынок труда стремительно меняется — появляются новые технологии, профессии на стыке сфер. Работодатели всё чаще ищут многозадачных специалистов, которые:

- Мыслят системно — понимают цели бизнеса, а не просто делают свою часть работы.

- Закрывают сразу несколько ролей — особенно востребовано в digital-сфере, где кадров не хватает, а задач становится больше.

«Недавно мы подбирали менеджера по цифровым продуктам в крупную розничную компанию, — рассказывает Анастасия Сергеева. — HR сформулировал запрос: "Нужен человек, который понимает разработку, но умеет объяснить команде, что нужно делать и почему это важно для клиента". Мы нашли кандидата с гуманитарным образованием (социология), который окончил курсы по аналитике, поработал в IT и отлично ведёт переговоры. В итоге он стал не просто PM, а стратегическим мостом между IT, маркетингом и клиентом. И бизнес это очень ценит».

Итог: сегодня на рынке высокий спрос на «гибридных» специалистов — людей, у которых развит и логический, и креативный тип мышления. Такие сотрудники представляют собой новый «третий склад ума» — универсальный.

Что стоит делать начинающим специалистам?

- Гуманитариям — прокачивать цифровые и технические навыки.

- Технарям — развивать коммуникативные и управленческие компетенции.

Такой подход не только помогает адаптироваться к требованиям рынка, но и открывает больше возможностей для роста.

Кто такие специалисты с универсальным складом ума

На стыке гуманитарных и технических знаний появляются новые профессии. Их представители умеют говорить и с программистами, и с клиентами, понимают продукт, рынок и бизнес-задачи. Таких людей называют гибридными специалистами или универсалами.

Примеры профессий, где нужен смешанный тип мышления:

- Product-менеджер — общается с клиентами, сопровождает продукт, пишет техзадания разработчикам и анализирует данные.

- HR-аналитик — не только собирает и анализирует данные, но и консультирует бизнес по вопросам управления персоналом.

- Performance-маркетолог — запускает рекламу, работает с большими данными, взаимодействует с креативной и IT-командой.

- UX-дизайнер — исследует поведение клиентов, предлагает улучшения продукта, тестирует новые версии и передаёт фидбэк разработчикам.

«Технари сейчас на хайпе, но, увы, будущее не за ними. Оно за теми, кто умеет работать с технарями. Обидно звучит? Простите, но это правда жизни. Один программист без задачи, смысла и понимания пользователя — просто дорогая штатная единица. А вот человек, который превращает цель "сделать больше продаж" в понятное техническое задание, — это специалист будущего. И даже если у него диплом по культурологии, это уже не важно».

Владимир Афанасьевоснователь школы программирования для детей #АйДаКодить, системного интегратора ICE Partners

Главное о том, кто круче — гуманитарии или технари

- У каждого человека есть склонность либо к гуманитарным, либо к техническим направлениям. Это отражается в типе мышления, подходе к задачам и профессиональном поведении.

- Сегодня на пике — технари. Их мало, и они нужны рынку. А вот гуманитариев много, и конкуренция среди них выше, особенно в регионах. Но и у технарей всё не так просто: без опыта и практики устроиться сложно, даже если профессия востребована. Гуманитариям, в свою очередь, труднее найти высокооплачиваемую работу — приходится смотреть в сторону смежных ролей и гибридных задач.

- Кого ищут работодатели? Тех, кто умеет совмещать. На вес золота универсальные специалисты, которые могут мыслить широко и решать задачи комплексно.

- Чтобы быть конкурентоспособным, не зацикливайтесь на определённом типе мышления. Осваивайте гибкие навыки, подстраивайтесь под задачи бизнеса, ищите точки пересечения знаний — и вам откроется гораздо больше возможностей.

Днём работа, вечером «школа»: как работать и учиться одновременно