Пять необратимых изменений в вузах: ковид ушёл — дистант остался

За пять лет после пандемии COVID-19 высшее образование изменилось радикально. К 2025 году большинство российских вузов закрепили дистанционные и гибридные форматы, подача документов в ведущие университеты из любого региона упростилась, а совместные программы стали нормой. «Рамблер» вместе с экспертами разобрался, какие практики прижились и что ждёт университеты дальше.

Как всё начиналось: экстренный переход

30 марта 2020 года университеты за несколько дней полностью ушли на дистанционную работу: сначала — 100% вузов, к концу 2020-го на полном дистанте оставались 55%. Онлайн до этого был лишь приложением к офлайн-процессу — пандемия же заставила развернуть полноценную систему: видеосвязь, электронные библиотеки, прокторинг (контроль).

Минобрнауки оценило, что 60% вузов смогли перейти на дистант благодаря готовой цифровой инфраструктуре. 40% столкнулись с проблемами: 10% — на грани срыва учебного процесса из-за отсутствия техники, 30% — в авральном режиме дорабатывали системы.

Ключевые сложности, с которыми столкнулись вузы при начале пандемии:

- срочная адаптация учебных планов под онлайн;

- конвертация лекций в модульное видео с интерактивом;

- контроль посещаемости, проведение сессий и вовлечённость студентов.

«Пандемия ускорила процессы, которые до этого шли медленно. Например, внедрение электронной среды обучения (Moodle, позже — iDO). До 2020 года многие преподаватели ею почти не пользовались… Пришлось экстренно осваивать новые инструменты — от видеоконференций до работы в чатах».

Евгения Неходадиректор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета

Уже тогда стало ясно: бакалавриат и специалитет — форматы, где критичны живая среда и командная работа; магистратура и аспирантура адаптировались быстрее. Приёмные кампании почти не пострадали — автоматизация и дистанционные сервисы расширили географию абитуриентов, в ТГУ вырос поток иногородних и иностранных студентов.

Этап адаптации: общие решения и стандарты

Вузы объединились. Ассоциация «Глобальные университеты» разработала методички для онлайн-преподавания, собрала каталог бесплатных ресурсов, лидеры делились практиками: МФТИ — видеоуроками для преподавателей, ВШЭ — доступом к онлайн-курсам для региональных вузов. Улучшился прокторинг, в онлайн ушли защиты диссертаций, внеучебные активности и дни открытых дверей.

«Большую роль сыграли оперативный запуск ситуационного центра Минобрнауки России и университетская взаимопомощь. После пандемии вузы вернулись к очному обучению, но лучшие практики остались: онлайн-курсы, цифровые учебники, LMS-системы. Главное — исчез страх перед цифровыми технологиями у преподавателей и студентов».

Ольга Назайкинскаядиректор центра трансформации образования Школы управления «Сколково», профессор бизнес-практики

Параллельно вскрылись разрывы в инфраструктуре: где-то работали собственные платформы (например, у МГУ — «Университет без границ»), где-то приходилось опираться на массовые курсы и внешние видеосервисы. К концу 2020-го Минобрнауки обнаружило 44 вуза без базовых цифровых ресурсов и запустило программу «доцифровизации».

Итог — стандартизация:

- Онлайн стал стандартом для заочников, аспирантов и ряда других категорий учащихся.

- Гибрид (офлайн + цифровые инструменты) — новая норма.

- Отечественные платформы закрепились в учебном процессе («Салют Джаз», «МТС Линк», «Контур.Толк», «Яндекс Телемост» и другие).

Закрепление трендов: гибрид и гибкий формат

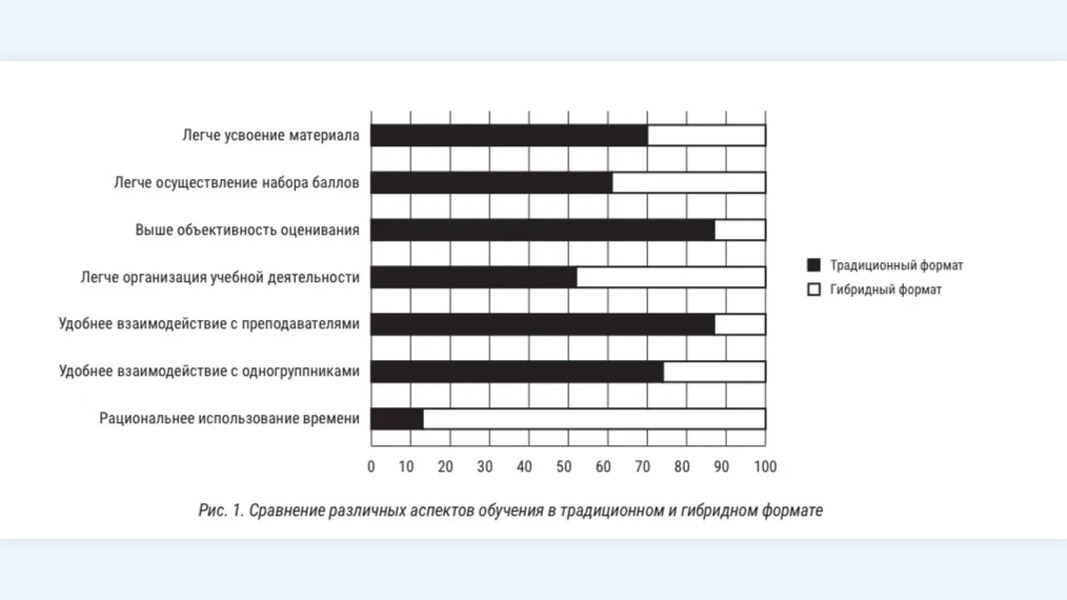

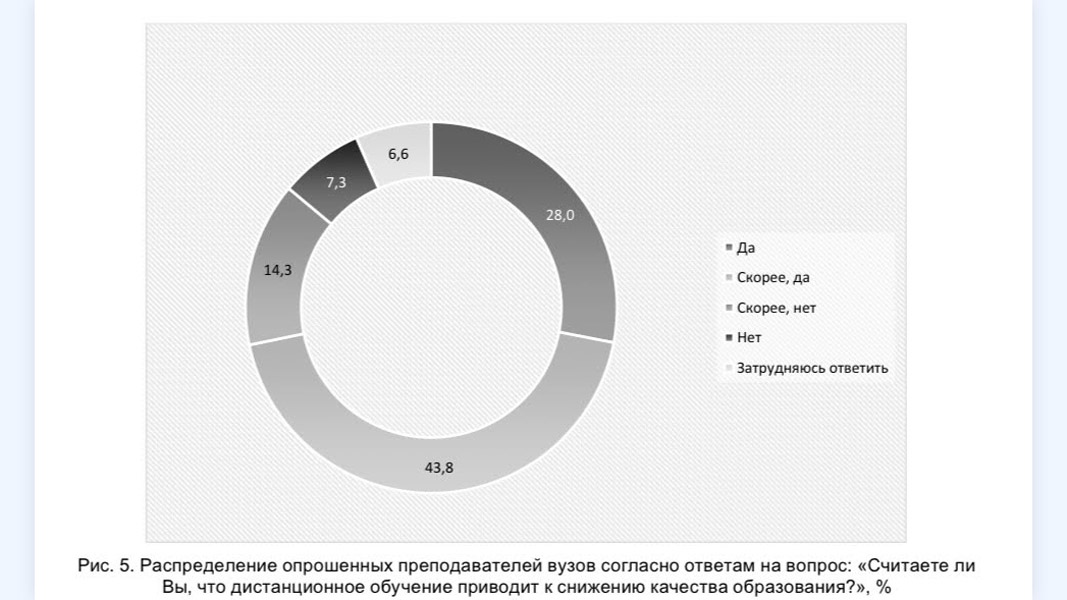

Исследование РАНХиГС/ВШЭ в 2022 году показывало: 70% студентов выбирают очный формат, почти каждый третий связывал онлайн с ухудшением качества. Но именно смешанные модели студенты со временем оценили выше «чистого» онлайна — за гибкость и возможность распоряжаться временем.

После снятия ограничений вузы отработали гибрид: часть студентов — в аудитории, часть — удалённо; лекции — вживую или в записи; задания — через цифровые среды. Распространилась модель HyFlex («гибкий гибрид»): разные образовательные пространства, специальное оборудование и фокус на индивидуальных траекториях, когда студент из «объекта» превращается в «субъект» процесса.

Результаты:

- Высшее образование перестало быть привязано к месту и времени (некоторые курсы можно проходить без привязки к дате).

- Вузы варьируют форматы под задачи (комфорт преподавателей/студентов, расходы, расширение географии).

- Студенты строят собственные маршруты и накапливают универсальные компетенции.

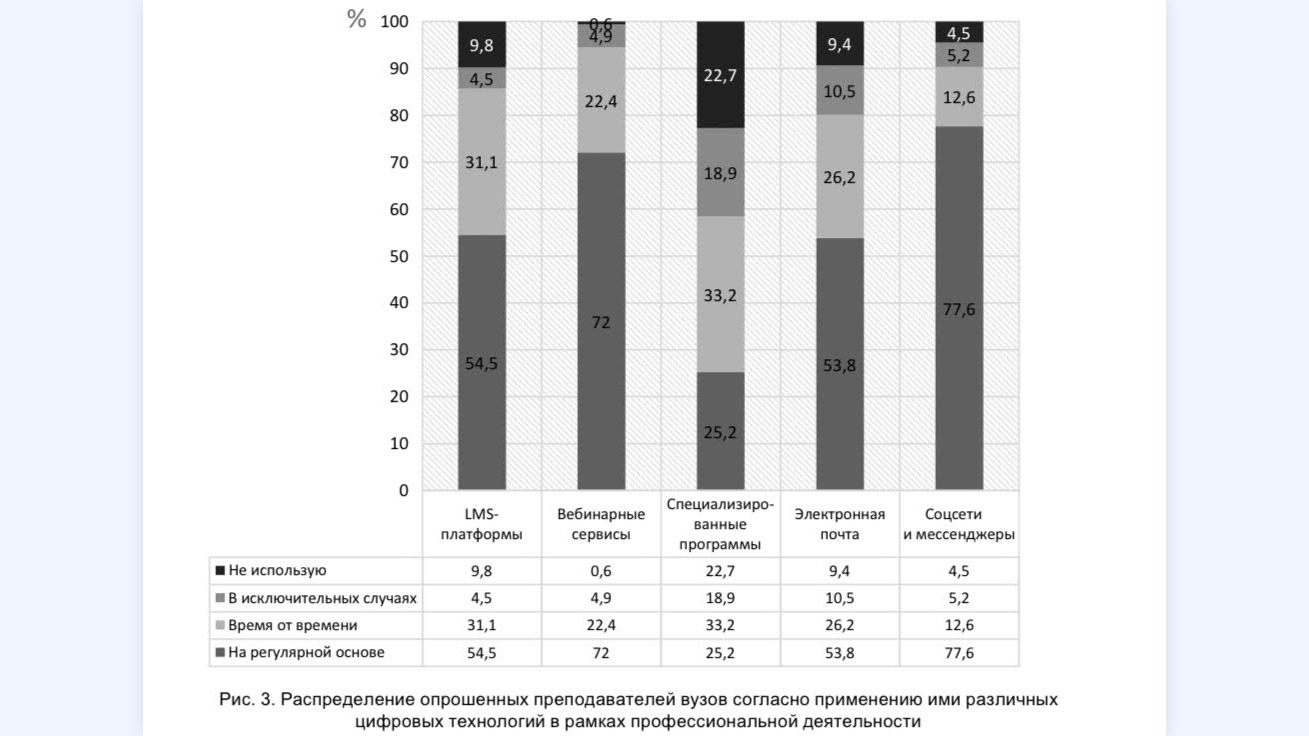

Цифровые компетенции студентов и педагогов: «вынужденная практика» сработала

Весной 2020-го опросы фиксировали низкую цифровую квалификацию и нежелание менять подходы. К 2021-му 67% преподавателей уже положительно относились к «цифре»: освоили платформы для вебинаров и онлайн-обучения, цифровой документооборот, коммуникации. Сложнее шло с CAD/CAE и отраслевыми программами.

Помогали цифровые волонтёры ВШЭ, ДВГУ, РЭУ им. Плеханова, консультанты МФЭИ; появились спецмагистратуры и курсы повышения квалификации (например, «Иннополис»).

Директор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета Евгения Нехода назвала главные трудности, с которыми столкнулись преподаватели в адаптации к новому формату работы:

- Лекции «в чёрный экран» — отсутствие обратной связи, падение вовлечённости студентов в учебный процесс.

- Поточные курсы 200+ человек — видеосервисы не были готовы к организации онлайна для столь многочисленных аудиторий.

Итог — движение к цифровой грамотности:

- Сопротивление цифровым изменениям упало, особенно у старшей части профессорско-преподавательского состава.

- Общий уровень цифровой грамотности вырос.

- Сформировался рынок специализированного обучения для преподавателей.

Допобразование ушло в онлайн и там закрепилось

К началу пандемии в вузах уже активно развивалось дополнительное образование. Его переход в онлайн способствовал значительному повышению спроса (повышение квалификации, профпереподготовка): учиться можно из любой точки страны и даже мира без отрыва от работы.

«В Финансовом университете курсы допобразования и переквалификации пользовались популярностью всегда. Когда большинство программ перешли в онлайн-формат, со стороны университета усилился внутренний контроль за работой технических служб, организаторов, преподавателей (для качественной бесперебойной работы). Сегодня есть возможность контроля качества любого курса — все вебинары записываются и доступны для просмотра».

Ольга Жильцовадоцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ

Итог — динамичный рост сектора ДПО:

- расширение географии слушателей;

- рост числа участников программ;

- снижение аудиторных затрат;

- дополнительная выручка для вузов.

Дополнительное образование: где учиться с максимальной выгодой и пользой

Федеральные меры: что помогло

Участники рынка отмечают: меры на общегосударственном уровне носили, помимо запретительного, в большей степени рекомендательный характер. Тем не менее можно выделить три основных блока помощи на федеральном уровне.

- Поступление онлайн (июнь, 2020): документы можно было подать через Госуслуги. Электронные зачётки и студбилеты на Госуслугах появились позднее — в 2024 году.

- Широкополосный доступ в интернет для «соцобъектов» (проект «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», старт — 2019-й): ускорил подключение удалённых территорий. Основными барьерами стали: некачественная техника у студентов (часто — только смартфон) и низкое качество связи у зарубежных абитуриентов (СНГ).

- Переобучение населения («Содействие занятости», 2021): теория — онлайн, практика — в региональном вузе.

«В ТГУ проект "Демография" реализовывался полностью в онлайн-формате на цифровой платформе Odin. Это позволило привлечь слушателей более чем из 40 регионов — на тот момент колоссальный охват».

Евгения Неходадиректор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета

Коллаборации и новый рынок высшего онлайн-образования

Вузы перешли от единичных обменов к сетевым магистратурам и проектам. Параллельно возник «новый контур» полностью дистанционного высшего образования. В 2023 году создано Содружество онлайн-высшего образования (СОВО) — МФТИ, ВШЭ, ИТМО и крупные EdTech (Skillbox, «Нетология», «Яндекс Практикум» и др.). На долю СОВО приходится 78% очных онлайн-программ рынка.

«В Финансовом университете три года развивается сетевая программа онлайн-магистратуры "Продуктовый маркетинг и аналитика" совместно с "Нетологией"».

Ольга Жильцовадоцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ

По оценкам СОВО, выручка российского рынка высшего онлайн-образования в 2024 году — 4,5 млрд руб. (+36% к 2023-му); с 2021-го рынок вырос почти в 6,5 раза (с 717 млн руб.). Больше возможностей — у гуманитарных направлений, качественное инженерное образование в «полном онлайне» пока ограниченно. При этом университетам ещё сложно конкурировать с коммерческими платформами.

Диплом за два года: стоит ли идти в онлайн-магистратуру

«Вузовской системе не хватает рыночного подхода к созданию и продвижению курсов. Им пока сложно конкурировать с лидерами онлайн-образования».

Ольга Назайкинскаядиректор центра трансформации образования Школы управления «Сколково», профессор бизнес-практики

Цифровизация кампусов и искусственный интеллект: следующий виток

Цифровизация перестала быть «данью времени» и стала источником пользы. Вузы оснащают аудитории под гибрид, создают «умные» пространства, пробуют VR/AR-тренажёры (например, симуляция работы в машине скорой помощи в СамГМУ). Активно тестируются сценарии использования ИИ — от помощи в учебных работах до поддержки управленческих решений и разработки курсов.

«Полностью удалённый формат будет востребован только в условиях чрезвычайных ситуаций. Всё более востребованным и распространённым будет гибрид. Если обучение требует практики в физическом пространстве, сложной дискуссии, социального взаимодействия, тогда либо гибрид, либо офлайн».

Ольга Назайкинскаядиректор центра трансформации образования Школы управления «Сколково», профессор бизнес-практики

Директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» считает, что ключевая конкуренция развернётся вокруг встраивания ИИ во все контуры университетской жизни.

Где сохраняются узкие места

- технические средства у части студентов (нет личных ноутбуков/ПК);

- слабая связь в ряде территорий РФ;

- неравномерное качество онлайн-курсов;

- институциональные барьеры, недостаток инвестиций и системности решений.

«Вузы и дальше продолжат развитие удалённого и гибридного формата работы. В частности, онлайн-магистратуры, программы ДПО, доступ к удалённым ресурсам. Цифровизация вузов — процесс объективный и необратимый. Это должно сопровождаться инвестициями в соответствующую инфраструктуру и сервисы, перестройкой процессов и структур, повышением гибкости и прозрачности процедур, их упрощением».

Евгения Неходадиректор Института экономики и менеджмента Томского государственного университета

По мнению директора Института экономики и менеджмента ТГУ, российские вузы в плане цифровизации не отстают от зарубежных. Но нашим вузам не хватает гибкости, есть институциональные барьеры, недостаточность инвестиций и мотивации, не хватает системности решений (фрагментарность процессов и решений, недоучёт контекстов развития). Встают вопросы эффективности внедрения и использования новшеств, связанных с новыми технологиями.

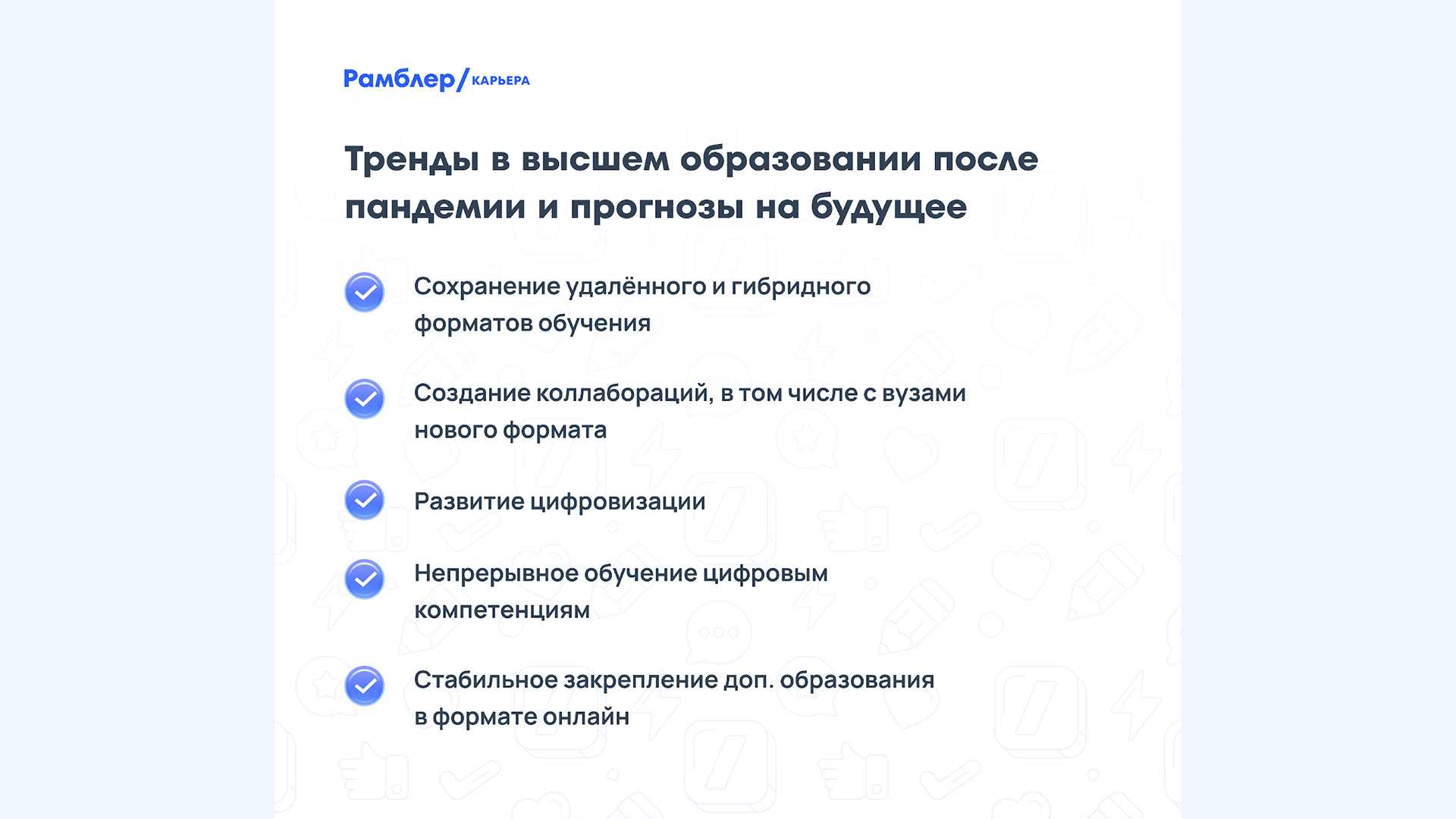

Главное: 5 изменений в высшем образовании после пандемии COVID-19

- Гибридное обучение в вузах закрепилось. Дистант и смешанные форматы стали постоянной частью процесса (особенно в магистратуре и допобразовании).

- Сетевые форматы и онлайн-высшее выросли в рынок: совместные программы, конкуренция на уровне страны и мира, а не только регионов.

- Цифровая инфраструктура стала стандартом. От LMS и прокторинга до «умных» аудиторий и HyFlex-моделей.

- Онлайн-ДПО стало «новой нормой». Расширение географии, рост охватов и доходов, устойчивые федеральные проекты.

- Цифровые навыки профессорско-преподавательского состава и студентов выросли. Сопротивление снизилось; следующий рубеж — системная интеграция ИИ в учебные процессы и в высшее образование в целом.

Объединив усилия, российские вузы за короткое время выстроили работоспособную модель дистанционного и гибридного обучения. Преподаватели стали компетентнее, студенты — гибче в выборе траекторий, а университеты — активнее в коллаборациях и развитии онлайн-сегмента. При этом качественные онлайн-программы пока делают немногие, а инфраструктурные и институциональные ограничения остаются. Дальнейший прогресс зависит от инвестиций, управленческой гибкости и умения встроить ИИ в процессы так, чтобы «цифра» работала на качество, а не на видимость изменений.

Как образование влияет на доход и качество жизни: подбор научных работ