Кошкодав, целовальник, вопленица: забытые профессии Древней Руси, которые вас удивят

А вы знали, откуда появились слова «клёво», «стырить», «вляпаться»? Нет, это не современный сленг. Это жаргон древнерусской профессии — офени-коробейника. Мир меняется, появляется много новых профессий, а некогда востребованные забываются или вовсе исчезают. Например, с появлением автомобилей коваль — кузнец, который специализируется на расчистке и ковке лошадей, — перестал пользоваться популярностью. «Рамблер» изучил самые необычные профессии Древней Руси, о которых вы точно не слышали.

Целовальник

У этой профессии есть два значения. В XV веке целовальники были людьми, которые служили государству — исполняли судебные, финансовые и полицейские обязанности. По сути, это первые госслужащие. Вступая в должность, они целовали крест в подтверждение клятвы честно исполнять свои обязанности.

Целовальниками могли быть только боярские дети, мелкопоместные дворяне, посадские люди и черносошные крестьяне (свободные крестьяне, которые владели общинными землями и платили налоги государству).

В XIX веке целовальниками стали продавцы спиртного в трактирах. Они тоже обещали хорошо исполнять свои обязанности — не разбавлять водку водой.

Когда исчезла: в начале XX века.

Навыки: образованность, мудрость, знание иностранных языков, обычаев разных стран и народов, знание законов.

Что делал целовальник в XV веке:

- собирал налоги;

- участвовал в судебных процессах;

- помогал ловить преступников.

По мере развития госинститутов целовальники стали работать в разных госструктурах, стали развиваться новые профессии: налоговый инспектор, судебный пристав, судебный заседатель, полицейский.

Целовальник в XIX веке распоряжался трактиром, наливал гостям спиртное и клялся, что оно качественное и неразбавленное.

«И купец, не докончив речи, опрометью кинулся в избу. Целовальник, страстный охотник до всяких свалок и разбирательств и которому уже не впервые случалось накрывать у себя в заведении мошенников, тотчас же принял озабоченный вид, приободрился и, кашлянув значительно, вошёл в кабак. Ермолай и его товарищи успели опорожнить в то время штоф и сбирались в путь».

Григорович Д.В. «Антон-Горемыка», 1847

Кассир, нотариус, таксист: какие профессии исчезнут и кто будет вместо них

Кошкодав, или кошкарь

Жуткая профессия, связанная с выкупом и убоем старых, а иногда и не очень, домашних животных. Кошкодавы ездили по деревням, городам, выменивали живность у их владельцев. А иногда и крали чужих питомцев.

В деревнях их называли кошкодавами или кошкарями. В российских городах в XVIII–XIX вв. их называли более благозвучно: фурманщик — потому что ездил на фурмане, т. е. фургоне, или гицель.

Когда кошкари въезжали в деревню, использовали кричалку «Кошки на ложки». От неё произошёл фразеологизм «ни ложки, ни кошки», то есть очень бедный человек.

Профессия была обыденной, но не вызывала уважения у населения. Кошкари зарабатывали неплохие деньги. Их вполне хватало, чтобы прокормить семью.

Когда исчезла: в начале XX века.

Навыки: ловкость, убедительность, проворство, безэмоциональность.

Что делали:

- устраивали охоту и отлов расплодившихся беспризорных кошек и собак;

- обменивали мелкий товар на домашних животных у владельцев;

- делали из шкур тёплую одежду, головные уборы, позднее — отдавали на заводы.

В XIX веке кошек в промышленных масштабах использовали как пушных зверей. Шкуры животных кошкодавы отдавали на кожевенные заводы. Мех кошек называли колотковым. Собакам тоже доставалось от кошкарей. Их мех называли сторожковым. На заводах из шкур шили одежду. Такая одежда пользовалась спросом, так как была дешевле тёплых вещей из более благородного меха.

«Сейчас о такой профессии напоминают фамилии вроде Фурманов или Кошкодавленко. А ещё персонажи русских классиков. Например, в романе "Собачье сердце" Булгакова начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных Полиграф Полиграфович Шариков говорил: "Мы этих котов душили-душили..."».

Иван Грибковкандидат исторических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС)

Бортник

Профессия, связанная с бортничеством — добычей мёда у диких пчёл, живущих в дуплах деревьев в лесу. На Руси мёд был важным продуктом. Из него делали напитки, сладости и применяли в лечебных целях. Много блюд с мёдом готовили на праздники, свадьбы, поминки. Его применяли в обрядах и наделяли магическим смыслом.

Кандидат исторических наук, доцент РАНХиГС Иван Грибков отмечает, что профессиональные бортники были на вес золота и кочевали по разным местам. Они предлагали свои услуги за хорошую плату.

Бояре и князья могли содержать собственного мастера — «княжьего бортника». Известны и «царские (царёвы) бортники», которые поставляли мёд в палаты.

Когда исчезла: особенно ценились бортники в X–XVII веках, потом профессия стала сходить на нет.

Навыки: ловкость, знание леса, поведения пчёл, физическая сила, работа по дереву.

Что делал:

- искал пчелиные ульи, отслеживал пчёл;

- собирал готовый мёд с деревьев;

- делал борть — улей;

- устанавливал его на дерево или вырезал в дупле.

«Очень ценились на Руси опыт и навыки людей, занимавшихся сбором дикого мёда — бортничеством. Такой мёд имеет особые целебные, полезные свойства. Его мало, а за дикими лесными пчёлами приходилось ещё побродить-поискать. Разный лес, разные места — разный вкус мёда, его консистенция и свойства».

Иван Грибковкандидат исторических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС)

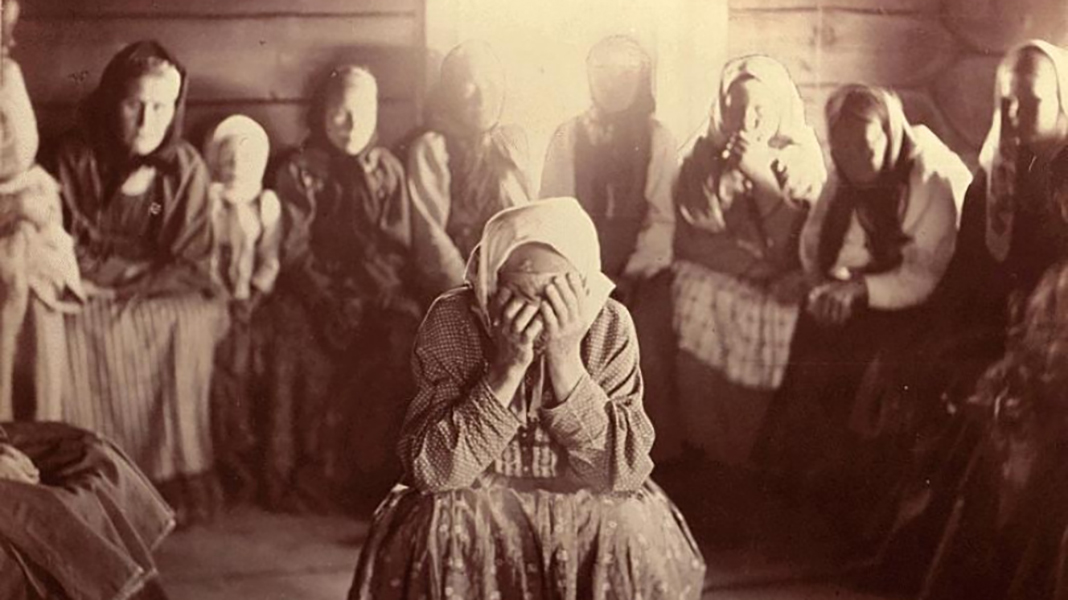

Вопленица, плакальщица

Вопленицы, или плакальщицы, на Руси были только женщины. Они причитали, рыдали и плакали на разных мероприятиях. Ещё их называли раскосмаченные.

Плакальщиц звали на свадьбы, похороны или по случаю отправления солдат на войну в деревнях и сёлах. Официально церковь запрещала приглашать на похороны плакальщиц, так как рыдания и причитания были языческим обрядом.

«Если… кто-нибудь наймёт этих плакальщиц, то, поверьте словам моим, — я говорю не иначе, как должен говорить, а кто хочет, пусть гневается, — я отлучу такого от Церкви на долгое время как идолослужителя».Иоанн Златоуст «Толкование на Послание к евреям»

Когда исчезла: в начале XX века.

Навыки: актёрское мастерство, громкий голос, убедительная речь.

Что делала: эмоционально плакала, рыдала, использовала причётную речь.

Каждый регион, район, местность использовали свои напевы и причитания. Причитания зависели от события и человека, которого оплакивают: невесту на свадьбе, солдата, уходившего на службу, или покойника.

Пример причётной речи плакальщицы, скорбящей по дочери, безвременно ушедшей в мир иной:

«Как солнышко за облачко теряется,

Так же дитятко от нас да укрывается;

Как светел месяц поутру закатается,

Как чиста звезда стерялась поднебесная,

Улетала моя белая лебёдушка

На иное безвестное живленьице!»

Коновал

В древнерусских деревнях без хорошего коновала было никуда. Это специалист, который занимался лечением домашнего скота, не только лошадей. Он не имел образования, но опирался на огромный опыт, свой или своего учителя. Можно сказать, что коновал — это предшественник ветеринара и берейтора.

В Российской империи XVIII–XIX века коновалы состояли на официальной госслужбе и представляли ветеринарный персонал. Для работы заканчивали специальные учебные заведения.

Сегодня слово «коновал» стало ругательным. Так называют нерадивых и неквалифицированных ветеринаров.

Когда исчезла: в конце XIX века.

Навыки: знание физиологии и психологии животных.

Что делал:

- охолащивал (кастрировал) самцов быков, баранов, жеребцов;

- лечил животных;

- следил за состоянием копыт;

- отпиливал рога у бодливых коров.

«Название профессии произошло от необходимости положить ("повалить") лошадь или быка на землю перед проведением кастрации. Коновалы путешествовали между деревнями, и работа им всегда находилась. В случае войны их даже добровольно-принудительно нанимали в войско для обслуживания конницы».

Иван Грибковкандидат исторических наук, доцент Президентской академии (РАНХиГС)

Офеня-коробейник

Это странствующий торговец мелочами — булавками, иглами, тканями, книгами, картинками, дешёвыми иконами. Офени ходили по деревням, городам с конца июля до начала весны. Но не всё так просто. Это было своеобразное тайное общество. Ремесло передавалось по наследству — от отца к сыну. Мальчиков брали с собой ходить по деревням чуть ли не с девяти лет. У офень даже был свой язык и сленг. Некоторые слова, которые они употребляли:

- мотафонница — кошка;

- мурля́ло — повар;

- виля́ть охода́рами — танцевать;

- пердя́к — шёлковый платок;

- объептýрить — обвенчать.

Кстати, словами «стырить», «вляпаться» и «мусолить» мы тоже обязаны офеням.

Уличные торговцы продавали товары за деньги. Иногда обменивали на другие ценности: лён, холст, хлеб, овёс и прочее. Хождение по разным регионам, районам обеспечивало офене постоянный приток новой продукции. Например, в средней полосе России было с избытком льна, который торговец мог выгодно продать на юге. Основной доход офени делали на сбыте запрещённых старообрядческих икон, за что их порицала церковь.

«Коробейниками» уличных торговцев стали называть из-за короба-прилавка, в котором они разносили товар.

Офени-коробейники много странствовали, поэтому нередко люди просили их рассказать истории о своих путешествиях.

Когда исчезла: в конце XIX века.

Навыки: убедительность, красноречие, адаптивность.

Что делал: ходил по деревням, продавал или обменивал различные мелкие товары.

«Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку володимерцу, офене, и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы ходили, к самым туркам, к румынам тоже, ко грекам, австриякам разным — все народы обошли, у того — купишь, этому — продашь».Максим Горький, «В людях»

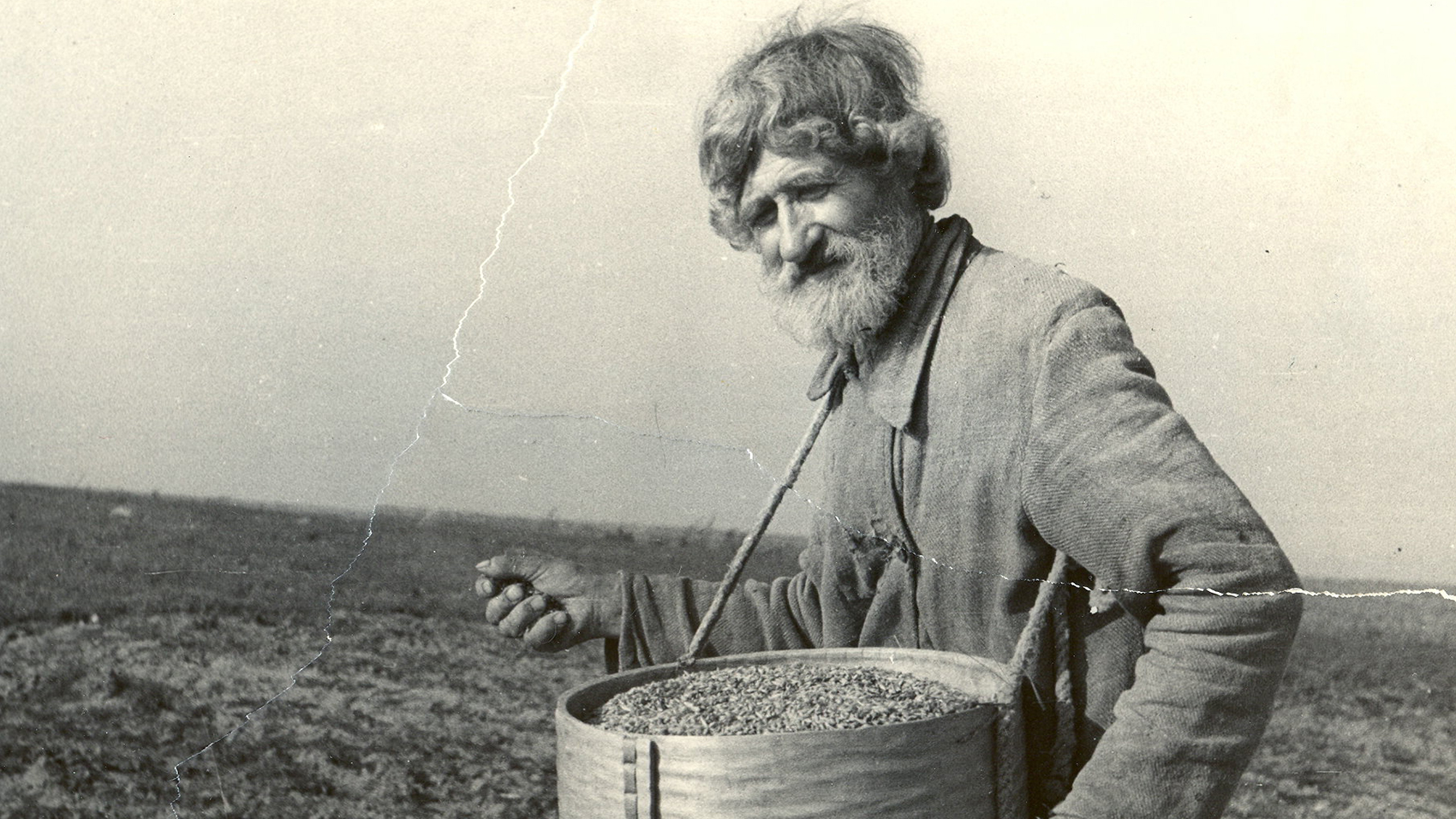

Плевальщик

На Руси от качества урожая зависела жизнь людей, поэтому профессии, связанные с земледелием, всегда были в почёте. Особенное уважение вызывали плевальщики, или сеятели репы. У плода настолько мелкие семена, что их приходилось смачивать слюной и выплёвывать на землю в нужное место. Труд был не самый сложный, при этом плевальщики получали неплохой доход.

Когда исчезла: в конце XIX века.

Навыки: физическая выносливость.

Что делал: брал семена в рот и выплёвывал их в нужные места на грядках.

Главное

Вспоминая забытые профессии Древней Руси, мы не только узнаём о ремёслах и занятиях, исчезнувших с приходом новых технологий, но и видим живую картину общества — его нужды, умения и ценности. Мы можем наблюдать, как наши предки проявляли изобретательность, трудолюбие и усердие в работе.

На примерах забытых профессий можно судить о процессах, которые происходили в экономике и политике тех времён. Многими особенностями адаптации и предприимчивости, которые проявляли наши предки, можно вдохновиться и использовать в наши дни.

Нельзя бить скот и тушить пожары: какие профессии запрещены женщинам и почему